De vez en cuando me gusta escoger libros al azar de mi biblioteca para leer algunas líneas, también escogidas al azar. Al tratarse de libros que ya he leído, es como reencontrarme con viejos amigos. Y dada mi costumbre de subrayarlos o de hacer anotaciones en sus márgenes, releer esas líneas que subrayé o las anotaciones que escribí es hacer un recorrido por mi biografía lectora, encontrarme con mi yo de aquel tiempo en que leí el libro. Un tiempo preciso, pues desde muy joven anoto la fecha en que termino de leerlos. Algunos libros tienen dos o más fechas. Naturalmente, punzadas de nostalgia me acompañan en estas incursiones lectoras. Cuanto más remoto es el tiempo pasado, mayor es la nostalgia. Por un momento despego la mirada del libro y visualizo mentalmente escenas de aquellos años en que era más joven, vestido según la moda de la época y con el rumor de fondo del momento histórico en que vivía, asomado a esa historia que con palabras se va desgranando página a página.

A veces, entre las páginas del libro, encuentro billetes de metro o de autobús, entradas para algún espectáculo, tickets de compra, marca páginas y postales; también recortes de periódico con la reseña del libro. Incluso, en muy raras ocasiones, he encontrado alguna fotografía que quedó allí olvidada. Y es precisamente una fotografía lo que hace unas semanas encontré en uno de los libros. Y a la rareza de encontrar una fotografía se añadía una rareza aún mayor: era la fotografía de un desconocido. ¿Quién era ese hombre ya mayor y vestido de excursionista que sonreía desde la foto en blanco y negro, dentro del libro “El extranjero” de Camus? Miré el reverso: estaba en blanco, ningún nombre, ninguna fecha. Tampoco hay en la imagen detalles que me permitan ubicarla en el tiempo y en el espacio. De fondo se ven árboles y una senda de arena que los separa del hombre. Las copas están muy peladas y multitud de hojas tapizan el suelo. En definitiva, es otoño, solo eso, ninguna pista para que pueda rastrear en mi memoria el origen de la fotografía.

¿Cómo había llegado esa fotografía a mi biblioteca? Nunca he comprado libros de segunda mano, ni presto ni quiero que me presten libros, prefiero regalarlos o que me los regalen, porque la experiencia pronto me dijo que los libros, las herramientas y los utensilios de cocina, en cuanto entran en casa ajena, tienden a mimetizarse con el entorno de quien los recibe para permanecer allí involuntariamente secuestrados. Además, en el caso concreto de “El extranjero”, es mi nombre el que aparece en el ex libris. Decidí entonces mostrarle la foto a Lola, mi mujer. Tampoco sabía ella quién era el sujeto, y no tuve la menor duda de que, al contrario que yo, para quien la imagen del desconocido iba a quedar incrustada en un rincón de mi cabeza pidiendo obsesivamente ser reconocida, ella no iba a gastar ni una pizca de su energía en tratar de averiguar quién era el hombre de la foto, pues no le dio la mayor importancia, como si el hecho de encontrar la fotografía de un extraño en uno de los libros de nuestra biblioteca formara parte del curso natural de los acontecimientos. Envidio esa facilidad suya para no perder el tiempo en cosas inútiles.

¿Y si se trataba de una broma? ¿No era significativo el hecho de que la foto del desconocido se encontrara entre las páginas de “El extranjero”? ¿Acaso el sujeto de la foto no era un extranjero, un extraño, un forastero en mi biblioteca? Pero ¿quién podría ser el bromista? ¿Algún amigo o familiar que la dejara allí en una de sus visitas? ¿Y qué clase de broma estúpida sería? Podría yo no haber abierto el libro en años, o nunca más, desde que el supuesto bromista tuviera la ocurrencia. ¿Le bastaba, para su satisfacción, con imaginarme rompiéndome la cabeza para descubrir la identidad del retratado? Por otra parte, mi inquietud se debe al hecho mismo de hallar la foto de un desconocido en uno de mis libros y no porque la figura de este sea amenazante, uno de esos rostros que producen escalofríos, de mirada siniestra, sino al contrario, es un rostro agradable, con una media sonrisa nada forzada que transmite calma. ¿Y si la clave estuviera en el mismo texto del libro? Leí las dos páginas entre las que se encontraba la fotografía, y no solo no había nada subrayado ni anotado, tampoco encontré ninguna frase reveladora que yo pudiera interpretar como un mensaje dirigido a mi persona.

Con el móvil, le hice una foto a la foto y la envié a los wasaps de familia, amigos y conocidos. Durante todo el día me fueron llegando respuestas. Nadie sabía quién era, ni le encontraban parecido con alguna persona que ellos conocieran, lo cual me extrañó, pues siempre hay quienes, puestos a buscar, pueden encontrar parecidos muy extravagantes. Solo uno de mis sobrinos, de quince años, me escribió “Eres tú, tío, de viejo”, acompañado el mensaje por el emoticón de una carita sonriente. Y de no ser porque el hombre de la foto es tan distinto a mí en complexión y en la estructura del rostro, seguro que me habría descargado en el móvil una de esas aplicaciones que, a partir de una foto tuya, te devuelven un rostro envejecido, flácido y surcado por arrugas de tu yo venidero, pues aunque me considero un hombre racional que rechaza las explicaciones sobrenaturales, también es cierto que soy presa fácil de la sugestión y, además, me gusta fantasear con insólitas hipótesis como ejercicio para liberar la mente de clichés y prejuicios. Así que me limité a anotar en una libreta, como tema para un relato: hombre encuentra foto de su yo futuro entre las páginas de uno de los libros de su biblioteca.

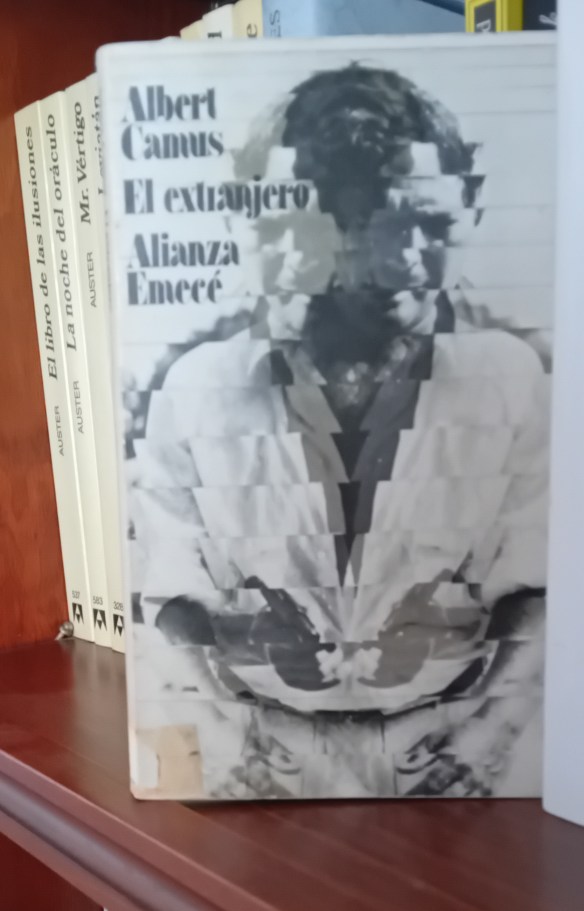

Lola, que sabe que no puedo dormir hasta que no recuerdo el nombre de aquel actor famoso que protagonizó aquella película cuyo título tampoco recuerdo, se burla de mí, me dice que peor que tener la foto de un desconocido, sería vivir con un espíritu vagando por la casa, o con un cadáver emparedado. Y yo le río la gracia, pero no me deja de resultar inquietante vivir con un intruso, aunque este se halle confinado en un papel de 15×10 cms. Y en algún momento estuve a punto de seguir su consejo de deshacerme de la foto: hacerla trizas, arrojarla a la basura y olvidarme de ella. Si no lo hice fue porque pensé que no era la solución, pues aunque el paso del tiempo fuera desbaratando su imagen en mi memoria hasta convertirla en algo parecido a la imagen troceada que la editorial Alianza eligió para la portada del libro, y luego el borrado total, el hueco de su ausencia permanecería en mí, y ya sin la posibilidad de recordar. Así que la foto sigue conmigo, en el mismo libro, entre las mismas páginas donde la encontré. Sé que suena raro, muy raro, incluso yo mismo dudo de mi cordura al escribir esto, pero creo que es allí donde tiene que estar, que ese libro es su casa, entre esas páginas, no me lo imagino en otro sitio. En ocasiones, después de confirmar que no se ha movido de allí —sí, burlaos de mí—, saco la foto de su escondrijo y la dejo por un tiempo a la vista, porque confío en que algún día la memoria —no nos engañemos, no somos nosotros quien tenemos memoria, es la memoria quien nos tiene a nosotros— la rescate del olvido.

Tampoco puedo evitar sentir un pálpito cada vez que, sin esperar una visita, llaman a la puerta, porque es al hombre de la foto a quien, al abrir, me imagino frente a mí para decirme quién es y qué hace una foto suya dentro de uno de mis libros.