Cuando éramos niños, mi hermano y yo jugábamos a esconder nuestros indios de plástico por entre las plantas, en las macetas del patio de casa. Eran tantas y tan frondosas que nos recordaban la fascinante selva en las películas de Tarzán. Mamá las cuidaba y les hablaba como si también fueran hijas suyas, y cuando mi hermano y yo nos burlábamos de ese parloteo que se traía y del trato de favor que tenía con ellas, pues, al contrario que a nosotros, siempre les hablaba con cariño, mamá replicaba: “A ellas no tengo que educarlas”.

No era un impedimento para el juego el no disponer de figuras de selváticos indígenas en taparrabos, esas tribus que junto a Tarzán también habitaban la selva africana. Recurríamos a nuestra colección de indios del oeste americano, obligándoles a una tregua en la continua gresca que mantenían con la colección de vaqueros y el uniformado séptimo de caballería, para trasladarlos desde su hábitat natural, que eran las extensas llanuras por donde corrían obstinados bisontes y galopaban caballos salvajes, hasta la floresta de las macetas.

El juego consistía en escoger tres indios y esconderlos. Nos íbamos turnando, uno escondía y el otro buscaba. Ganaba quien menos tiempo tardaba en encontrarlos. Y solo había dos reglas. Una la dictaba el sentido común: no valía enterrar a los indios. La otra era imposición de mamá: “Como me rompáis una sola planta, se acabó el juego”.

000

Han pasado los años y nuestros padres ya no están. Primero fue papá, y a los dos meses mamá, hace una semana. Y allí se han quedado la casa y el patio, sin ellos. Ayer, mi hermano y yo fuimos a enfrentarnos a la ingrata tarea de decidir qué hacer con todo aquello que contiene la casa y que para nosotros no es fría materia, sino extensiones del ser de nuestros padres. ¡Qué duro elegir de qué desprenderse! No solo del sillón favorito de papá o de la máquina de coser de mamá, que de eso tenemos la certeza de que no, que de eso no hay que desprenderse, sino de cualquier objeto que ellos hubieran tocado, por inútil y de escaso valor que fuera. Así, ¡cómo deshacerse de las horrorosas figuritas de porcelana!

Hemos empezado por las plantas. No podíamos dejar que se murieran, aunque a algunas ya se les habían caído las hojas, amarillentas, por exceso de agua. Y es que mamá, en los últimos meses, no se olvidaba de regarlas, sino de haberlas regado. Así que apartamos las irrecuperables, y las restantes las repartimos entre mi hermano y yo —según las posibilidades de espacio en nuestras respectivas casas— y algunos de los vecinos de nuestros padres.

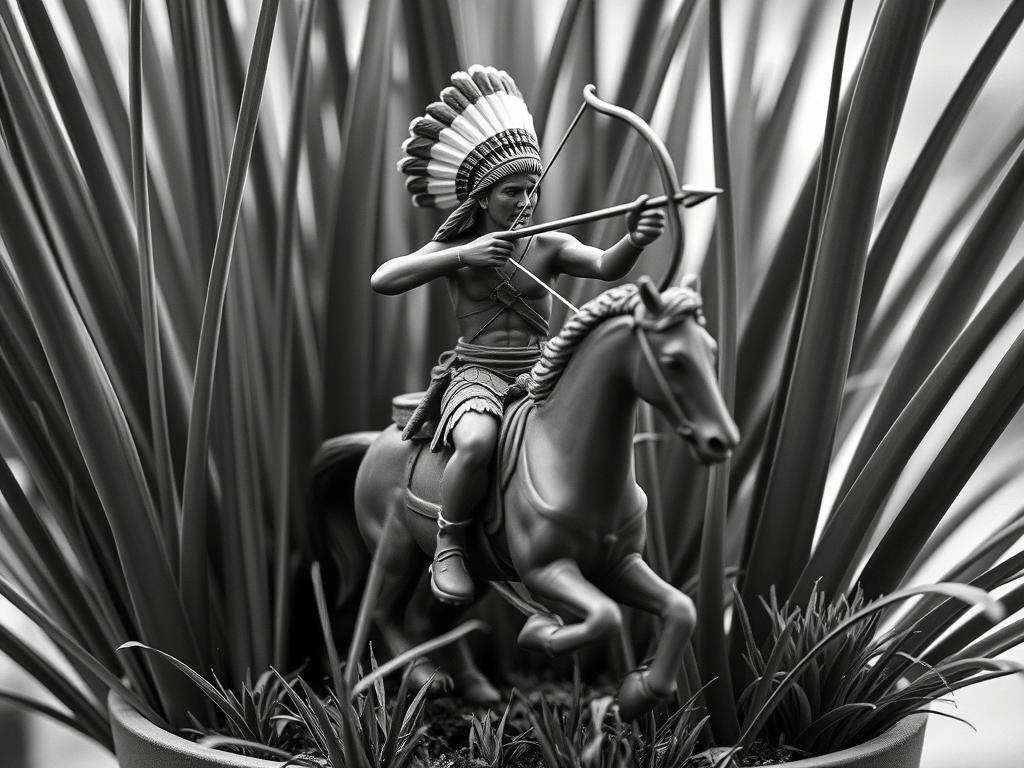

Y fue al vaciar las macetas de las plantas desahuciadas cuando la tierra de un geranio que era puro esqueleto arrastró consigo uno de aquellos indios con los que jugábamos de niños. Era el mismísimo Toro Sentado, con el torso desnudo y las plumas de gran jefe ciñendo su cabeza. Con un arco apuntaba al frente, dispuesto a disparar la flecha que había cargado, con las piernas arqueadas, señal de que le faltaba el caballo, ahora imaginario. Mi hermano y yo nos miramos. ¿Quién rompió la regla de no enterrarlos? ¿Fuiste tú? No, serías tú. Ni siquiera recordábamos haberlo echado de menos. Muy raro, porque para nosotros Toro Sentado era especial. ¿Cómo había ido a parar allí? No teníamos respuesta y Toro Sentado, con los colores desvaídos y la cara desfigurada por la humedad y el paso del tiempo, nos observaba desde el pasado remoto, y de pronto mi hermano y yo éramos dos niños, niños huérfanos frente a la infancia exhumada.

Tuve una infancia difícil. Mientras los otros niños jugaban al corro de la patata en el patio de recreo, yo era la patata. Me pelaban y me hacían rodar dando puntapiés. Yo me mondaba, pero no de la risa, naturalmente. Se burlaban de mí y me dejaban maltrecho en un rincón del patio, en ese rincón donde se acumulan los desechos infantiles: cromos repetidos, balones rajados, peonzas sin punta, suelas de zapatos, y también el preservativo que algún desaprensivo lanzaba desde el otro lado de la tapia (eran otros tiempos; hoy los preservativos los llevan los propios niños).

Tuve una infancia difícil. Mientras los otros niños jugaban al corro de la patata en el patio de recreo, yo era la patata. Me pelaban y me hacían rodar dando puntapiés. Yo me mondaba, pero no de la risa, naturalmente. Se burlaban de mí y me dejaban maltrecho en un rincón del patio, en ese rincón donde se acumulan los desechos infantiles: cromos repetidos, balones rajados, peonzas sin punta, suelas de zapatos, y también el preservativo que algún desaprensivo lanzaba desde el otro lado de la tapia (eran otros tiempos; hoy los preservativos los llevan los propios niños).