El señor K mueve los dedos en el aire sobre el teclado de su ordenador, como si estuviera haciendo ejercicios de calentamiento. Espera que le llegue la inspiración, pero no le llega. La página sigue en blanco. Hace horas paseaba por entre los puestos navideños de la Plaza Mayor y por las calles de la ciudad adornadas con juegos de luces. Buscaba contagiarse de la atmósfera de la Navidad, de sus imágenes, de sus olores y sabores, de sus sonidos, para luego escribir un relato que quiere presentar a un concurso literario de tema navideño. Pero nada, ahí sigue, sentado a su escritorio, con cara de alelado, y eso que adaptando a su manera la experiencia de Proust con la famosa magdalena, se ha comido un polvorón acompañado de una copita de anís, para ver si así se le abrían las compuertas de la creatividad. Ni por esas, su estreñimiento mental es severo.

Siguiendo los consejos del maestro Poe —Edgar para los amigos—, el señor K quiere escribir a partir de un final. Es decir, tener un final claro para luego escribir un texto que le conduzca a ese final. Y sabe que los relatos con finales emotivos, de esos que encogen o ensanchan el corazón, según se mire, tienen más probabilidades de éxito. Conseguir derramamiento de lágrimas es el no va más. Así que para dar forma a sus personajes ha pensado en niños de hospicio necesitados de cariño; en indigentes que viven a la intemperie en soledades compartidas; en viejitos con demencia senil que en un destello de lucidez recuerdan las Navidades de su infancia; en padres en paro que rompen con el sagrado principio de honradez para que sus hijos no se queden sin regalos; en un relato coral donde los personajes montan un Nacimiento entre los escombros de un conflicto bélico, a luz de una hoguera… También podría hacer crítica social a propósito del consumismo que impera en estas fechas y ensalzar valores como la familia, la amistad, la solidaridad.

Pero el señor K no quiere caer en ese sentimentalismo facilón, de cliché, y para contrarrestar la tentación de lo edulcorado, empieza a inventarse títulos que, alejándole de lo que él considera sensiblero, le lleven por caminos menos amables. Títulos como “La psicopatía de los Reyes Magos”, “El virus turronero”, “La zambomba de la discordia”… La idea es llegar a un final que no deje lugar a la esperanza, que hunda al lector en el sofá del pesimismo más absoluto.

No obstante, el señor K reflexiona, y tampoco le convence esta opción. Él mismo está incurriendo en algo que detesta, el tremendismo. ¿Y no sería acaso la otra cara de la moneda, el reverso de la sensiblería? Por otra parte, desprecia los relatos con trama, sobre todo aquellos que se mantienen rigurosamente fieles a la regla de principio, nudo y desenlace. Es verdad que la literatura intenta poner orden en el caos de la vida, pero es que la vida es caos; el argumento es una ficción que nos montamos para darle sentido, piensa el señor K. Así que seguramente se decidirá por un relato cuya sinopsis sea difícil de realizar para el lector. Recuerda lo que Woody Allen dijo con su característico humor: “He hecho un curso de lectura rápida, he leído GUERRA Y PAZ y sé que va de Rusia”. Eso es lo que hará, escribirá un relato que cuando pregunten a los lectores ¿de qué va?, solo puedan decir “de la Navidad”, pero no porque lo hayan leído precipitadamente, como Woddy, sino porque no habrá historia, solo impresiones, ráfagas de verborrea, juegos de lenguaje, extravagantes metáforas y cosas así. En definitiva, el señor K está hecho un lío, paralizado por la indecisión. Además, ¿no está ya todo dicho, escrito? ¿No es toda la literatura un refrito, macedonia de ideas pasadas, suflé de viejos argumentos? —parece que el señor K no ha quedado satisfecho con la ingesta del polvorón—. Lo que sí tiene claro, pero muy, muy claro, es que no habrá metaficción, esa obsesión de algunos escritores por enfrascarse en la narración del mismo proceso de escritura.

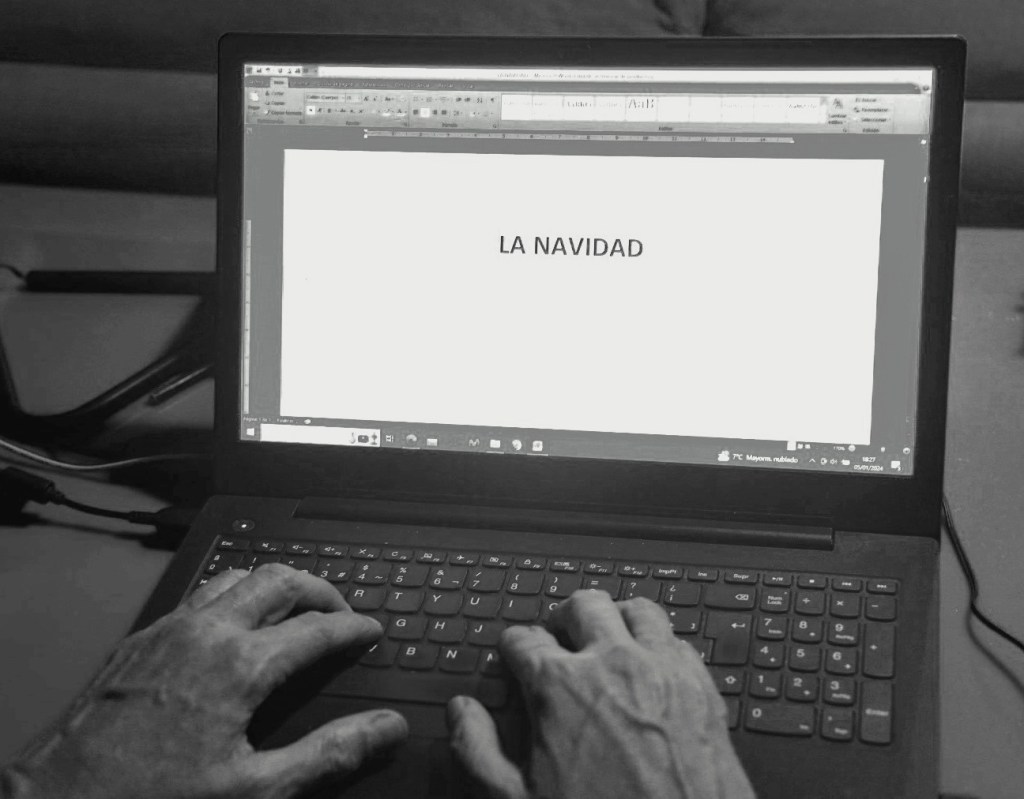

Y en estas disquisiciones está cuando de súbito le viene la inspiración. ¡Ya lo tiene! En su rostro se dibuja ese gesto beatífico que a uno se le queda tras resolver un arduo conflicto. ¿No se dice que el texto literario es un diálogo entre el escritor y el lector, que el lector tiene que colaborar en la comprensión del texto? Pues eso, enviará al concurso un relato que llevará por título LA NAVIDAD, y el contenido del relato será el blanco de la página. Que el lector sea el que diga, el que rellene el vacío según su particular sentir acerca de la Navidad. Y aunque el señor K cree que el jurado —seguramente que formado por miembros de gustos convencionales— tachará su propuesta de mamarrachada, o llevará a cabo una lectura simplona interpretando el blanco de la página como una alusión a la nieve, a una BLANCA NAVIDAD, él se siente muy satisfecho con su idea, con su grandísima capacidad de síntesis para no diciendo nada, decir todo, pues ¿no es el objetivo de todo verdadero artista realizar su obra según su propio criterio y no guiado por intereses comerciales, por muy bien que le vengan, como sería en el caso del señor K, los eurillos del premio?